导读

人口是一切经济社会活动的基础,人口带来的居住需求更是房地产发展的根基。我们在业内提出了广为流行的标准分析框架:“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”,基于该框架在2015年房价大涨前夜成功预测了“一线房价翻一倍”,被评为年度十大经典预测,2017年推出的《房地产周期》专著成为超级畅销书。本文是我们对7月报告《中国人口大迁移》的进一步深化,将在探讨多维人口指标的基础上,全景呈现全国近3000个县的人口大流动大趋势。

摘要

什么指标更能有效判断人口流动趋势?1)常住人口存在统计偏差和数据缺失问题。常住人口可直接反映人口流动,其中尾数逢0的年份为人口普查,尾数逢5的年份为1%人口抽样,其他年份抽样比例仅1‰,存在统计偏差。非普查年份的常住人口存在一定缺失,比如2016年中国地级、县级行政单位常住人口数据缺失率分别为13%、22%。2)户籍人口、小学生数可辅助深化判断人口流动趋势。户籍人口来自公安部门,比较准确,虽不直接反映人口流动,但仍可间接推断部分情况;如某地户籍人口净迁出,表明该地区缺乏吸引力,常住人口也大概率流出。小学生数据来自教育部门,准确度较高,不仅代表着年轻人口潜力,也代表着背后的家庭,可通过与全国比较、城市分组大致控制人口结构、入学政策等差异,从而对比分析人口流动。3)对房地产市场,当某地常住人口减少或增长低于自然增长、但户籍人口和小学生明显增长,则该地区的置业需求不一定下降,甚至可能会上升。

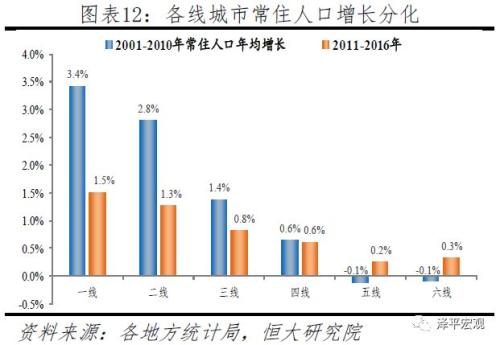

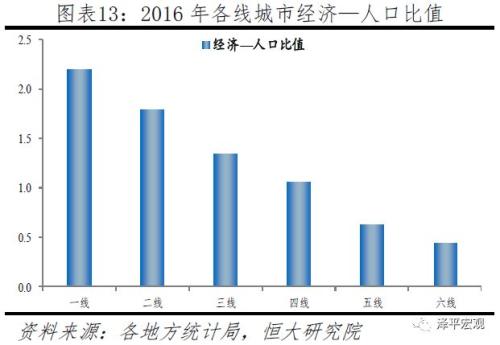

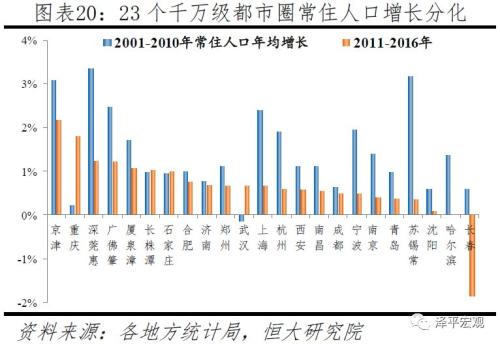

中国3000个县人口流动格局。1)地区层面,1978-2010年从中西部迁往东部地区的人口以劳动力为主,并且多数未迁户籍、也未带子女,中西部留守儿童现象非常明显。2010年以来,部分劳动力回流中西部,东部地区面对用工压力主动推进大学毕业生、技能人才等外来人口本地化,户籍人口和小学生增速明显加快,东北地区人口加速流出。2)分线城市层面,一二线城市常住人口持续大幅流入,三线稍有流入,四线基本平衡,五六线持续净流出。并且,2010年后,一二三线城市外来人口日趋本地化,分线城市户籍人口和小学生数增速的梯度分化更为明显。2011-2016年,一二三四五(3.83 +1.06%,诊股)六线城市常住人口年均增速分别为1.5%、1.3%、0.8%、0.6%、0.2%、0.3%,户籍人口增速分别为1.4%、1.3%、0.9%、0.7%、0.4%、0.4%,小学生数增速分别为4.0%、4.1%、2.5%、1.1%、-1.7%、-2.2%。3)都市圈层面,23个千万级大都市圈人口流动更加分化,当前京津、深莞惠、广佛肇、厦漳泉、长株潭、重庆等都市圈常住人口、户籍人口、小学生增长居前,苏锡常、南京等都市圈常住人口流入虽然放缓、但户籍人口和小学生依然明显流入。

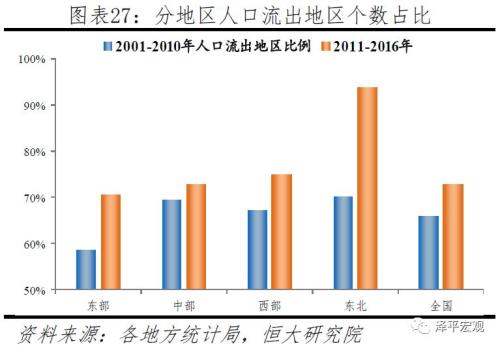

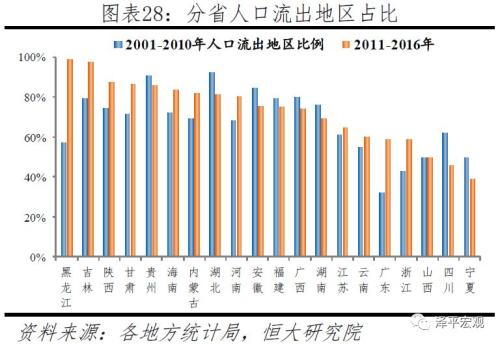

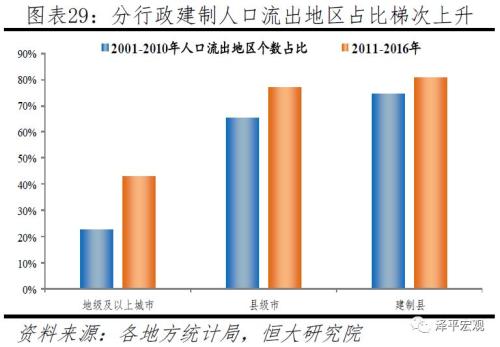

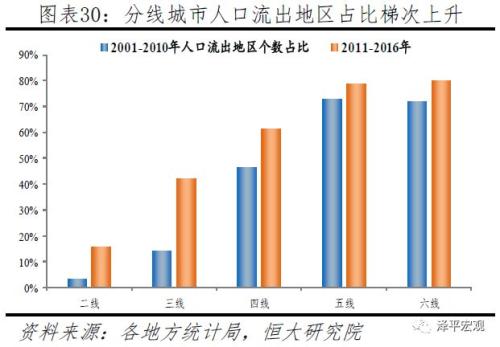

哪些地区人口在流入,哪些在流出?1)中国人口流动从三七分化走向二八分化。扣除数据缺失导致难以识别的108个地区,人口流出地区个数从2001-2010年的1371个增至2011-2016年的1557个,占比从66%增至75%;人口流入地区个数从705个降至519个,占比从34%降至25%。分地区看,东北地区人口流出地区个数占比从70.1%增至93.7%,中西部地区从68.1%增至74.2%,东部地区从58.6%增至70.6%。从行政建制看,地级及以上城市人口流出地区个数占比从22.6%增至42.9%,县级市从65.3%增至76.9%,建制县从74.8%增至80.9%。分线看,二线城市人口流出地区个数占比从3.1%增至15.6%,三线城市从14.1%增至42.2%,四线城市从46.4%增至61.2%,五线城市从72.9%增至78.8%,六线城市从71.1%增至79.9%。2)中国人口流动展望及启示:人随产业走、人往高处走,人口未来将持续向一二线大城市大都市圈及部分区域中心城市集聚。对房地产市场,把人口流入与置业需求上升直接关联的传统判断需进一步深化,人口结构年轻且常住人口、户籍人口、小学生三个数据均明显大幅增长的地区更优。深化推进户籍制度、土地制度等改革,进一步消除人口自由迁徙的枷锁。区域及城市发展规划安排、产业布局、土地供应等因应顺应人口流动趋势,房地产长效机制最根本的是人地挂钩和金融问题,实现供求平衡和需求平稳释放。

风险提示:官方常住人口统计存在偏差;人口流动识别方法存在误差。

目录

1什么指标能更有效判断人口流动趋势?

1.1非普查年份常住人口存在统计偏差、数据缺失

1.2户籍人口、小学生数可辅助深化判断人口流动趋势

2中国3000个县人口流动格局

2.1地区层面:中西部劳动力回流,东部外来人口本地化,东北人口加速流出

2.2分线城市层面:一二线人口大幅流入五六线流出,劳动力先行子女逐步随迁

2.3都市圈层面:人口流动更加分化明显,都市圈内县人口大多流出

3哪些地区人口在流入,哪些在流出?

3.1综合常住人口、户籍人口、小学生的判断标准

3.2 3000个县人口流动全景:从三七分化走向二八分化

3.3中国人口流动展望及启示:人随产业走,人往高处走

正文

1 什么指标能更有效判断人口流动趋势?

1.1 非普查年份常住人口存在统计偏差、数据缺失

常住人口变化可直接反映人口流动,但在非普查年份存在统计偏差、数据缺失问题。常住人口一般指实际居住当地半年及以上的人口。扣除出生死亡的自然增长后,常住人口增长即为反映人口流入流出的机械增长。

中国年末常住人口是由国家统计局、地方统计局基于每年11月1日零时的人口调查或人口普查统计的时点常住人口推算。其中,尾数逢0的年份为人口普查,迄今已分别在分别于1953年、1964年、1982年、1990年、2000年和2010年开展六次,数据比较准确,但仍存在漏登,比如2000年、2010年人口普查漏登率分别为1.81%、0.12%。尾数逢5的年份为约1%人口抽样调查,俗称“小普查”,数据相对准确;其他年份则为约1‰的人口变动情况抽样调查,数据偏差相对较大,一些地区会根据小普查和人口普查数据对中间的非普查年份数据进行调整。比如,根据《北京市统计年鉴2011》,2010年北京市常住人口增量达207万,远高于2006-2009年54万的年均增量;但《北京市统计年鉴2012》则将2006-2009年年均增量上调至81万,2010年常住人口增量下调至102万。并且,为提高数据准确性,部分地区开始提高对非普查年份的抽样比例,比如北京、上海在2015年小普查时采取3%抽样,北京在非普查年份采取3‰抽样。

由于抽样比例、数据调整及协调等问题,地区常住人口加总可能会与上级行政单位公布的常住人口有一定出入。比如,因全国总人口包括现役军人数和难以确定常住地的人口,一般会大于分省人口之和;2005-2010年末各省年末常住人口加总平均低于全国人口近1842万,2011-2016年平均低约510万。《辽宁省统计年鉴2017》公布的常住人口数据质量较差,市辖区数据与县数据加总明显不等于全市。郑州市统计局公布2016年市区常住人口为496.8万人,但依据《河南省统计年鉴2017》统计2016年郑州市市辖区常住人口加总为471.1万。

非普查年份常住人口数据存在一定缺失,比如2016年全国地级、县级行政单位的常住人口数据缺失率分别为13%、22%。2016年,在全国338个地级行政单位中,有43个未公开常住人口数据,占比12.7%;在2850个县级行政单位(不含福建金门县)中,有617个未公布常住人口数据,占比21.6%。从地域看,2016年数据缺失地区主要为黑龙江、吉林、新疆、西藏等省的多数地区,和河北、内蒙古、山东、江西等省的部分地区,多次与地方统计局沟通无果。

地方政府不公布常住人口存在两种可能:一是地方政府认为基于1‰抽样样本估计的常住人口准确性较低,无公布必要。二是当常住人口减少或低于自然增长率时,一些地方政府可能担心对经济社会产生不利影响而不愿意公布。在常住人口减少或低于自然增长率时,如确需公布常住人口数据,一些地方甚至可能存在调整抽样样本及抽样比例以调整常住人口结果的动机,尽管当前统计作假被严厉防范和惩治,但调整抽样样本、抽样比例偏技术,存在模糊地带。

1.2 户籍人口、小学生数可辅助深化判断人口流动趋势

1)户籍人口来自公安部门,比较准确,虽不直接反映人口流动,但仍可间接推断部分情况。户籍人口是指在某地公安户籍管理部门登记常住户口的人口,不管是否外出和外出时间长短。1949年后,中国逐渐形成了当前户籍管理制度,1958年《户口登记条例》明确将城乡居民区分为“农业户口”和“非农业户口”两种不同户籍,并逐渐与地区粮食供应、教育、医疗、住房、就业等经济社会资源挂钩,由此控制了人口自由迁徙。1978年末改革开放后,特别是1990年代以来,户籍管理逐渐松动,人口开始跨越户籍限制大规模流动。根据2014年《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》,当前100万人以下中小城市和建制镇落户限制基本全面放开,100-500万人大城市落户需一定条件,500万人以上特大和超大城市落户仍被严格限制。2017年末,中国常住人口城镇化率为58.52%,而户籍人口城镇化率仅42.35%,尚有2.25亿农民工及家属子女未享受市民待遇,户籍制度改革依然任重道远。

由于早期手工操作、分散管理、计划生育管理及部分不法行为等户籍管理问题,多重户口及无户口情况一度存在,导致户籍人口统计也存在一定偏差,但当前已基本消除。据新华社报道,在2014-2017年户口登记管理清理整顿工作中,全国公安机关共清理注销重复户口314.7万个,清理因死亡、入外籍等应销未销户口578.6万个,并为上百万无户口人员办理了户口登记。从数据完整度看,2016年全国只有7个地级单位未公布户籍人口,占比2.1%;有91个县级单位未公布户籍人口,占比3.2%。但考虑地级市市辖区多存在汇总的户籍人口数据,缺户籍人口的县级单位个数降至3个。

户籍人口间接反映人口流动情况主要体现在两个方面:一是从户籍人口机械增长情况判断。把户籍人口增长分解为自然增长和机械增长,当户籍人口增长超过自然增长时,该地区户籍人口面临净迁入;反之,则面临户籍净迁出。在不考虑落户限制的情况下,某地户籍人口净迁出,表明该地区缺乏吸引力,常住人口大概率面临净流出。比如,2001-2010年户籍人口流出且常住人口流出的地区数占户籍人口流出地区数的87%,2011-2016年为77%。不过,户籍人口净流入,则不一定意味着常住人口流入,比如外来人口规模减少、常住人口净流出,但同时外来人口中落户增加、户籍人口净流入,2001-2010年、2011-2016年在户籍人口流入情况下常住人口流入的概率分别为53.1%、40.9%。

二是通过与常住人口的比较。常住人口大幅超过户籍人口,反映人口总体净流入,当前主要是东南沿海及京津地区;而常住人口小于户籍人口,反映人口总体净流出,主要是川渝贵、湘鄂赣皖桂、冀豫、陕甘等中西部省份。但需注意,人口总体净流入流出与边际净流入流出存在差别,后者依据近期变化判断。

此外,公安户籍部门还存在暂住人口登记,按暂住当地时间可分为一个月以下、一个月以上、三个月以上、六个月以上、一年以上等,但现实中不少外来人口并未去登记,暂住人口规模与外来人口规模差距较大。

2)小学生数据来自教育部门,准确度较高,不仅代表着年轻人口潜力,也代表着背后的家庭,可通过地区与全国比较、城市分组大致控制人口结构、入学政策等差异,从而对比分析人口流动。小学生人数为教育机构的登记上报数,一般比较准确。中国学龄儿童入学率先后于1987年、1994年超过97%、98%,1999年后基本在99%以上,2016年达99.92%。尽管部分地区可能存在为获取义务教育补贴而虚假登记的动机,但比例较小。在学术研究中,小学招生数可用于修正人口普查对出生人口等低龄人口的漏登,2016年我国普通小学招生数1752.5万人,比6年前2010年人口普查时的出生人口多出164.5万人,意味着当时0岁人口漏登率不低于9.4%。从数据完整度看,2016年全国地级行政单位中仅有3个缺失小学生数据,占比0.9%:有358个县级单位缺失数据,占比12.6%,但考虑到地级市辖区存在汇总的小学生数据,缺失的县级单位个数降至3个。

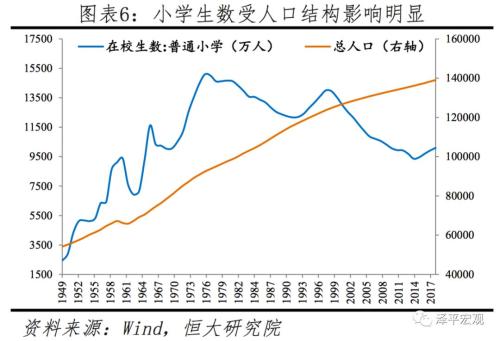

除人口流动外,在读小学生人数变动也受人口结构变化、地区入学政策及教育资源供给等影响。从人口结构看,与1949年建国后三波婴儿潮对应,中国小学在校生数经历了1960年、1975年、1997年三次高峰,此后由1997年的13995万逐年下降到2013年的9361万,后触底回升至2017年的10094万。该时期,全国绝大多数城市小学生数持续下滑,如北京从1994年降至2006年,上海从1993年降至2007年,因此不可能简单通过数据纵向比较判断人口流入情况。从地区入学政策及教育资源供给看,除少数大城市外,大部分地区并不严格限制外来人口子女入学。2013年开始,北京、上海等超大城市出于人口控制需要,严格收紧外来人口子女入学政策。2013-2016年,北京普通小学招生数从16.6万降至14.5万,其中2013-2015年非京籍招生比例从45.2%降至31.7%;上海从18.1万人降至16.1万。此外,2011-2016年北京和广东惠州的小学生在校数年均增长率均为4.9%,但这并不意味着两座城市的人口流动趋势相近。北京收紧外来人口子女入学政策以严控人口,而惠州为发展制造业满足了大量外来人口子女的入学需求。因此,小学生数对人口流动的指示意义不能通过单个城市纵向比较、或城市两两之间横向比较得出,可通过地区与全国比较、城市或地区分组大致控制相关差异,以研究人口趋势。

3)对房地产市场,当某地常住人口减少或增长低于自然增长、但户籍人口和小学生明显增长,则该地区的购房需求不一定下降,甚至可能会上升。其中的逻辑在于,户籍人口的置业需求一般高于常住人口中的常住外来人口。不少常住外来人口收入较低、只是来当地挣钱,并没有购房能力及需求,因此常住人口增长只是在个体同质化假设下代表名义购房需求上升。当外来人口在当地落户或将家属子女随迁后,真实购房需求或将上升。反之,若某地常住人口增长超过自然增长,也即常住人口流入时,如户籍人口和小学生都减少,则该地区的购房需求也不一定必然上升。

2中国3000个县人口流动格局

2.1 地区层面:中西部劳动力回流,东部外来人口本地化,东北人口加速流出

我们在《中国人口大迁移》中通过常住人口数据分析指出,改革开放后中国跨省人口迁移在2010年前后经历了从孔雀东南飞到回流中西部的转折,并且跨省人口迁移因中西部承接东部地区产业转移、人口老化等明显放缓。加上户籍人口和小学生数据后,我们将看到更为清晰、细致的人口流动画面。

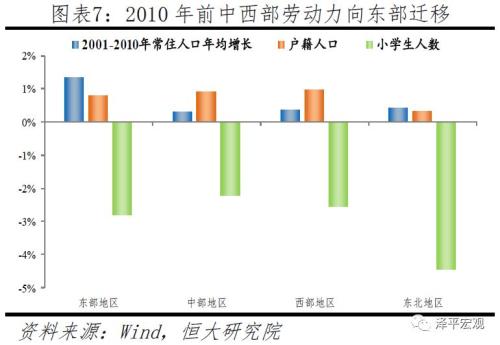

1978-2010年,从中西部迁往东部地区的人口以劳动力为主,并且多数未迁户籍、也未带子女,中西部留守儿童现象非常明显。改革开放后,人口大量向经济率先发展的东部地区集聚,1978-2010年东部、中部、西部、东北地区常住人口分别年均增长1.39%、0.86%、0.85%、0.73%,常住人口占比分别变化4、-1.5、-1.7、-0.8个百分点。但东部地区户籍人口、小学生数并未随常住人口大幅增长,东部、中部、西部、东北地区户籍人口分别年均增长1.06%、1.14%、1.10%、0.69%,户籍人口占比分别变化0、0.7、0.3、-1个百分点;东部、中部、西部、东北地区小学生数分别年均增长-1.12%、-1.11%、-1.03%、-2.60%,小学生数占比分别变化0.8、0.8、1.6、-3.2个百分点。

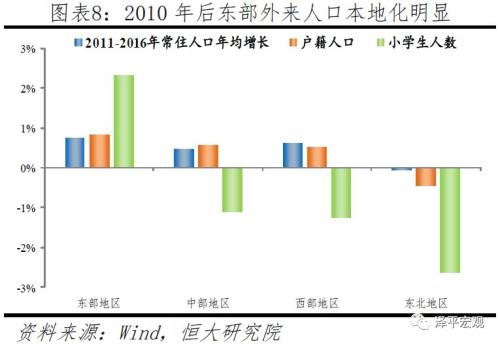

2010年左右以来,部分人口回流中西部,东部地区面对用工压力主动推进大学毕业生、技能人才等外来人口本地化,户籍人口和小学生增速明显加快,东北地区人口加速流出。2009年在长三角和珠三角地区务工的外出农民工占全国外出农民工比例分别比上一年下降2.4%和7.6%,2009年下半年东部沿海地区出现明显的“用工荒”;2013-2017年高校毕业生在东部地区就业规模虽持续增长,但占比从65.7%降至56.7%(参见麦可思研究院《中国大学生就业报告》)。面对用工压力,东部地区主动深化户籍制度改革、吸引外来人口安居乐业。2011年起以鞋服产业闻名全国的晋江在福建率先实行零门槛“居住证”制度,并于2013年率先实行“无房也落户”政策。在2014年国务院要求进一步推进户籍制度改革后,2015年福建宣布全面放开除福州、平潭、厦门外地区的落户限制;广东宣布,除广州深圳外,放开直系亲属投靠,放宽大专以上(含大专)学历毕业生及技能人才、特殊专业人才入户条件等。2011-2016年,东部、中部、西部、东北地区常住人口分别年均增长0.75%、0.48%、0.63%、-0.06%,常住人口占比分别变化0.4、-0.2、0.1、-0.3个百分点。尽管东部地区常住人口增长率明显下降,但其户籍人口和小学生增长率却不降反升。2011-2016年,东部、中部、西部、东北地区户籍人口分别年均增长0.84%、0.58%、0.53%、-0.44%,户籍人口占比分别变化0.5、0、-0.1、-0.5个百分点。东部、中部、西部、东北地区小学生数分别年均增长2.32%、-1.10%、-1.25%、-2.64%,小学生数占比分别变化4.9、-1.9、-2.2、-0.8个百分点。其中,2014-2016年东部地区在常住人口年均增速较2011-2013年下降0.06个百分点,但户籍人口年均增速反而上升0.29个百分点。

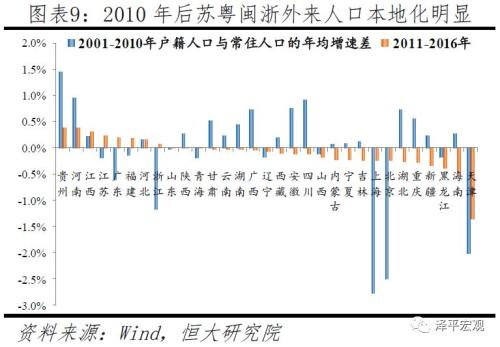

分省看,2010年后苏粤闽浙等东部省份外来人口本地化明显,鄂川皖湘桂等传统民工输出大省人口回流明显,黔豫冀等传统民工输出大省也有所回流,东北三省中黑龙江人口形势最为严峻。2011-2016年,户籍人口与常住人口的年均增速差为正的有贵州、河南、江西、江苏、广东、福建、河北、浙江等少数省份。其中,贵州、河南、江西、河北为传统农民工输出省份,2001-2010年户籍人口年均增速均高于常住人口增速,2011-2016年只是延续这一态势,但户籍人口与常住人口的年均增速差收窄表明外出劳动力有所回流。人口回流更为明显的则是湖北、重庆、四川、安徽、湖南、广西等省,常住人口增长于2011-2016年超过户籍人口增长。而江苏、广东、福建、浙江在2001-2010年户籍人口年均增速均小于常住人口增速,表明大量吸引外来人口流入;2011-2016年户籍人口年均增速开始大于常住人口年均增速,表明外来人口户籍本地化。与此同时,2011-2016年江苏、广东、福建、浙江等东部省份的小学生数年均增速明显高于接近0的全国平均增速,表明大量外来人口在东部定居后逐渐随迁子女到当地入学。此外,东北三省中黑龙江、吉林省常住人口、户籍人口增速在2011-2016年均转负,辽宁常住人口接近0增长、户籍人口增速转负,黑龙江的小学生数增速更为全国倒数第一。

2.2 分线城市层面:一二线人口大幅流入五六线流出,劳动力先行子女逐步随迁

我们在《中国人口大迁移》中将338个地级及以上行政单位划分为一二三四线城市。为更准确把握人口流动,本文以地级以上城市市辖区、县、县级市为基本单元,把中国内地2850个县级行政单位进一步细分为2184个地区,并依据GDP、政治地位、常住人口等因素划分为一二三四五六城市。由于重庆市辖区范围太大,我们将其特殊处理为主城九区和非主城九区市辖区两部分,这使得地级及以上城市市辖区增加1个至299个。

其中,一线城市为北上广深4个,2016年GDP在1.9万亿元以上。二线城市为多数省会城市、计划单列市及少数发达地级市辖区,共32个,除部分实力稍弱、但区域中心地位突出的省会城市市辖区外,二线城市GDP多在3500亿元以上。三线城市为GDP多在1000亿元以上的弱小省会城市和部分较强的地级市辖区,以及少数实力突出的县级市,共66个。四线、五线、六线城市分别为GDP在400亿元以上、150亿元以上、150亿元以下的其他城市,主要是较弱小的地级市辖区、县级市及县,个数分别为254、633、1195个。其中,有491个地区因未公布当前常住人口数据而未纳入分析,占全部地区个数的22.5%。

一二线城市常住人口持续大幅流入,三线稍有流入,四线基本平衡,五六线持续净流出。从人口增长看,2001-2010年,一线、二线、三线城市常住人口年均增长率分别为3.4%、2.8%、1.4%,2011-2016年分别放缓至1.5%、1.3%、0.8%,人口持续流入;四线城市保持约0.6%不变、表明人口流入流出基本平衡,以中西部地区为主体的五六线城市受益劳动力回流,常住人口则由负增长转为正增长、但仍低于自然增长率,人口持续净流出。从人口占比看,2001-2010年一、二、三线城市常住人口占比分别上升1.4、2.5、0.7个百分点,四、五、六线城市则分别下降0.1、2.5、1.8个百分点。2011-2016年,一、二、三线城市常住人口占比继续分别上升0.3、0.5、0.1个百分点,四线占比保持不变,五、六线则分别下降0.6、0.4个百分点。基于人随产业走、人往高处走的人口流动逻辑,2016年一二三四五六线城市的经济—人口比值分别为2.20、1.80、1.35、1.06、0.63、0.44。这表明一二三线城市常住人口未来仍将持续流入,而五六线城市人口将继续大幅流出。

2010年后,一二三线城市外来人口日趋本地化,分线城市户籍人口和小学生数增速的梯度分化更为明显。2010年前,因户籍限制,分线城市户籍人口增速的梯度分化不如常住人口显著,2001-2010年一二三线户籍人口年均增速分别为1.3%、1.6%、1.0%,均大幅低于其3.4%、2.8%、1.4%的常住人口增速;其中一线城市因落户门槛高导致户籍人口增速低于二线城市。四五六线户籍人口年均增速分别为0.7%、0.7%、0.6%,均高于其0.6%、-0.1%、-0.1%的常住人口增速,大量人口外出但迁户较少。

在2010年后,随着户籍制度改革深入推进,分线城市户籍人口增速的梯度分化显化,2011-2016年一二三线户籍人口年均增速分别为1.4%、1.3%、0.9%,而同时期常住人口年均增速分别为1.5%、1.3%、0.8%,一线城市因严控户籍导致户籍人口增速稍低于常住人口,二线城市户籍人口增速持平于常住人口,而三线城市户籍人口年均增速已高于常住人口。2017年初城市“抢人”大战火热展开,二线城市户籍人口增速有望进一步上升。四五六线户籍人口年均增速分别为0.7%、0.4%、0.4%,对应的常住人口增速分别为0.6%、0.2%、0.3%;其中五六线城市户籍人口增速较2001-2010年明显下滑,表明在外出人口有所回流的同时户籍人口明显外流。

在外来人口向一二三线城市本地化的背景下,小学生增速的城市分化更为明显。2001-2010年,在全国小学生数年均增长-2.7%的背景下,一二三线城市小学生数年均增速分别为0.7%、-0.8%、-2.2%,四五六线城市小学生年均增速分别为-3.3%、-2.7%、-3.0%,分线城市最大值和最小值的差为4个百分点。而到2011-2016年,在全国小学生数年均增长为0的背景下,一二三线城市小学生数年均增速分别为4.0%、4.1%、2.5%,而四五六线城市小学生年均增速分别为1.1%、-1.7%、-2.2%,分线城市增速最大值和最小值的差扩大到6.3个百分点,一线城市因学位供需紧张而增速略低于二线城市。

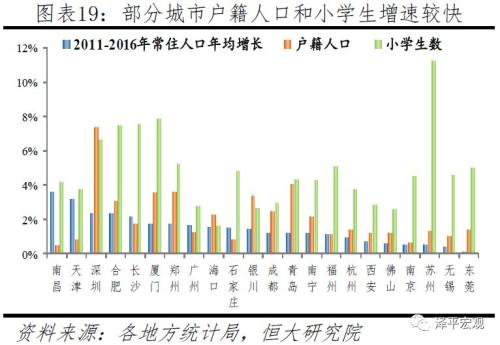

近期重点城市常住人口增长大多放缓,但户籍人口增长加快。受劳动力回流影响,东部地区重点城市常住人口增长多低于中西部地区,但小学生数增速较高。从常住人口看,除南昌、天津、重庆外,2011-2016年其他重点城市市辖区常住人口年均增速均比2001-2010年下降。中西部地区二线城市南昌、合肥、长沙、郑州、呼和浩特、武汉、贵阳、重庆等2011-2016年常住人口年均增速均高于同期二线城市平均水平1.3%;而东部地区二线城市除天津、厦门外均低于同期二线城市平均水平,其中东莞、无锡、苏州、南京、宁波等二线城市2011-2016年常住人口年均增速甚至低于全国平均水平。从户籍人口看,有11个重点城市在2011-2016年户籍人口年均增速较2001-2010年上升,其中乌鲁木齐、青岛、南宁均上升超过1个百分点,郑州、厦门、成都、呼和浩特、杭州、北京、苏州、天津等多个城市有微弱上升,这表明2016年之前多数大城市户籍限制略有松动但不显著,不过2017年初开始的城市“抢人”大战可能将改变这一情况。在常住人口增速较快的重点城市中,深圳、合肥、厦门、郑州、海口、银川、成都、青岛、南宁等城市的户籍人口增长率明显高于常住人口增长率,在落户上表现出对外来人口更大的包容性。结合小学生数据看,部分东部区域中心城市尽管常住人口流入微弱,但小学生增速较高,例如苏州、东莞、无锡、南京2011-2016年小学生人数年均增长率分别高达11.3%、5.0%、4.6%、4.5%。此外,二线城市中小学生增速高于二线城市平均水平的还有厦门、长沙、合肥、郑州、昆明、福州、石家庄、青岛、南宁、南昌等。

2.3 都市圈层面:人口流动更加分化明显,都市圈内县人口大多流出

23个千万级大都市圈人口流动更加分化,当前京津、深莞惠、广佛肇、厦漳泉、长株潭、重庆等都市圈常住人口、户籍人口、小学生增长居前,苏锡常、南京等都市圈常住人口流入虽然放缓、但户籍人口和小学生依然明显流入。根据我们在《中国人口大迁移》中的划分,当前北京、上海等23个千万级大都市圈以全国6.8%的土地集聚34.1%的常住人口,创造41%的GDP。

常住人口流入的都市圈从2001-2010年的21个下降至2011-2016年的18个,且人口大幅流入的都市圈个数从21个降至8个。2001-2010年,除重庆、武汉都市圈外,其他21个都市圈常住人口均明显流入,常住人口年均增速与自然增长的差均大于0.2%。但到2011-2016年,人口流入的大都市圈个数下降至18个,重庆、武汉都市圈常住人口转为流入,但青岛、宁波、南昌、长春、哈尔滨等五个都市圈常住人口转为流出,并且还有苏锡常、郑州、南京、武汉、杭州、西安、成都、济南、沈阳、合肥等10个都市圈常住人口年均增速与自然增长的差低于0.2%。

户籍人口流入的都市圈从2001-2010年的21个降至2011-2016年的13个。2001-2010年仅有青岛、长春两个都市圈的户籍人口年均增长低于自然增长,表明户籍人口净迁出;到2011-2016年这一数字则扩大至上海、武汉、青岛、济南、合肥、南昌、宁波、青岛、沈阳、哈尔滨、长春等10个都市圈。

小学生增速高于全国平均水平的都市圈从2011-2010年的10个增至2011-2016年的16个。2001-2010年在全国小学生数年均增长-2.7%的背景下,有深莞惠、广佛肇、宁波、南昌等4个都市圈小学生数年均增长为正,还有苏锡常、厦漳泉、郑州、杭州、青岛、济南、合肥、哈尔滨等8个都市圈小学生增速为负但高于全国平均水平,另11个都市圈小学生增速为负且低于全国平均。2011-2016年在全国小学生数年均增长为0的背景下,有哈尔滨、长春、南昌、武汉、合肥、沈阳、济南等7个都市圈小学生年均增长为负,其他16个都市圈均为正,其中苏锡常、深莞惠、京津等3个都市圈小学生年均增长超过5%。

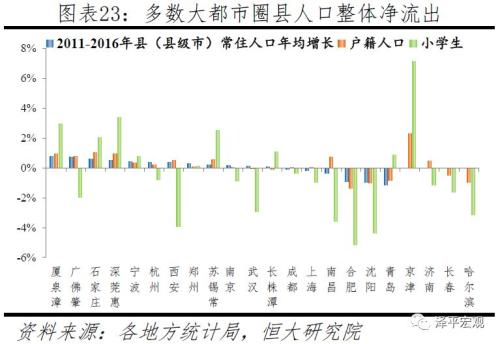

从都市圈内部看,除广佛肇、厦漳泉、京津外,多数大都市圈内的县(县级市)人口整体净流出,表明人口当前仍主要向多数大都市圈内中心区域集聚。绝大多数县及县级市为五六线城市,2011-2016年全国地级市辖区以外的县市常住人口年均增速为0.25%,远低于同期全国总体平均水平0.51%。除去县(县级市)常住人口缺失的京津、济南、长春、哈尔滨等4个大都市圈,2011-2016年19个千万级大都市圈的县(县级市)常住人口年均增速也仅为0.28%,这意味着多数大都市圈仅市辖区人口流入。粗略地与本省人口自然增长率相比较,2011-2016年这19个千万级大都市圈中县市常住人口净流入的仅有厦漳泉、广佛肇,年均增长率分别比本省自然增长率略高0.04、0.06个百分点;石家庄、深莞惠、苏锡常的县市人口年均增长率则分别比本省低0.04、0.05、0.05个百分点,基本接近流入流出平衡。此外,京津都市圈县(县级市)常住人口数据缺失,但2011-2016年县(县级市)户籍人口、小学生人数年均增长率分别高达2.3%、7.1%,常住人口很可能在流入,这主要由于在北京工作的部分人口居住在环京地区。

3哪些地区人口在流入,哪些在流出?

3.1 综合常住人口、户籍人口、小学生的判断标准

我们总体以常住人口、户籍人口增长是否高于本省人口自然增长率、小学生增速是否高于全国平均水平作为判断全国2184个地级及以上城市市辖区、县级市、县人口流入流出的识别标准。其中,对新疆、四川、云南、湖南等少数省份采用了各地级单位的自然增长率作为标准;由于辽宁省县级常住人口数据质量较差,在2011-2016年辽宁省常住人口增长停滞、户籍人口明显减少的背景下,不仅以其各地级单位自然增长率作为识别标准,同时假定2001-2010年常住人口流出地区在2011-2016年继续流出、以避免出现人口流出地区个数占比反而下降的情况。考虑到各省及各地级行政单位内部各区域人口自然增长率仍存差异,本文的识别不可避免存在一定误差。

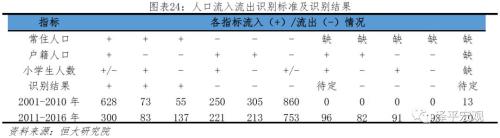

综合常住人口、户籍人口、小学生三个指标,人口流入流出的具体识别标准如下:1)若常住人口、户籍人口同时流入,不管小学生流入流出,均识别为人口流入。2)若常住人口、户籍人口同时流出,不管小学生流入流出,均识别为人口流出。3)若常住人口流入、户籍人口流出、小学生流入,则识别为流入。4)若常住人口流入、户籍人口流出、小学生流出,识别为流入。这种类型可能是一些传统劳务输出地区,部分劳动力回流,但同时也有部分外出劳动力迁出户籍到就业地安家。当然,也可能是因为统计偏差,比如山西就有不少行政单元的人口增长率仅略高于自然增长率不到0.1个百分点。5)若常住人口流出、户籍人口流入,无论小学生流入流出都识别为人口流出,都识别为人口流出。比如,当前东部部分地区同时存在外来人口回流和本地化两种现象,即常住人口流出、户籍人口和小学生流入。6)若常住人口缺失、且户籍人口和小学生均流出,则识别为流出。从有完整数据的地区看,2001-2010年这种情况流出概率超过90%,在2011-2016年流出概率接近80%。7)若常住人口缺失、户籍人口和小学生只有一个流出,也识别为人口流出。从2011-2016年有完整数据的地区看,该种类型流出概率高达约七成。8)若常住人口缺失、且户籍人口和小学生均流入,从历史经验看难以判断其常住人口是否流入,2001-2010年流入概率仅36.9%,2011-2016年为52.6%,因此将这种类型地区列为待定。

总体上看,因数据缺失导致不能识别的地区个数从原来的491个降至108个,占比从22.5%降至4.9%。其中,有13个地区在2001-2010年同时缺失常住人口、户籍人口、小学生数据,有10个地区在2011-2016年缺失上述数据,不能识别;有96个地区在2011-2016年缺失常住人口数据、且户籍人口和小学生流入,不能识别。上述地区剔除重复后共108个,主要分布在新疆、西藏、青海、山东、江西、河北、吉林等省。

3.23000个县人口流动全景:从三七分化走向二八分化

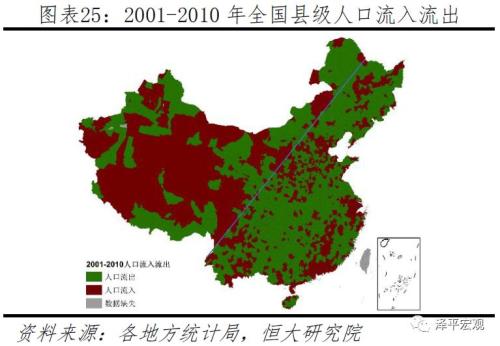

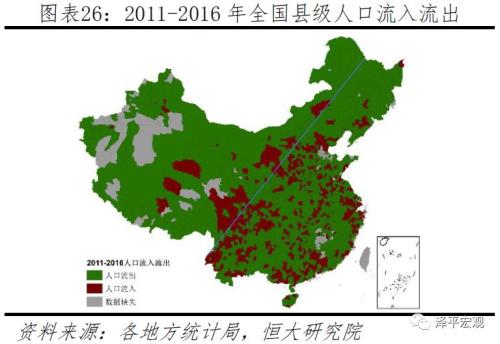

扣除数据缺失导致难以识别的108个地区,人口流出地区个数从2001-2010年的1371个增至2011-2016年的1557个,占比从66.0%增至75.0%;人口流入地区个数从705个降至519个,占比从34.0%降至25.0%。

分地区看,东北地区人口流出地区个数占比从70.1%增至93.7%,中西部地区从68.1%增至74.2%,东部地区从58.6%增至70.6%。东部地区人口流出地区个数从2001-2010年的285个增至2011-2016年的343个,占比从58.6%增至70.6%;中部地区人口流出地区个数从2001-2010年的380个增至2011-2016年的399个,占比从为69.5%增至72.9%;西部地区人口流出地区个数从2001-2010年的584个增至2011-2016年的652个,占比从67.2%增至75.0%;东北地区人口流出地区个数从2001-2010年的122个增至2011-2016年的163个,占比从70.1%增至93.7%。分省看,扣除直辖市和缺失数据较多的新疆、西藏、青海、江西、山东、河北以及区县级人口数据质量较差的辽宁,当前黑龙江、吉林接近全境人口流出,然后依次为陕西87.4%、甘肃86.4%、贵州85.9%,较低的三个是宁夏的38.9%、四川的45.9%、山西的50%。

从行政建制看,地级及以上城市人口流出地区个数占比从22.6%增至42.9%,县级市从65.3%增至76.9%,建制县从74.8%增至80.9%。地级及以上城市人口流出地区个数从2001-2010年的65个增至2011-2016年的123个,占比从22.6%增至42.9%;县级市人口流出地区个数从220个增至259个,占比从65.3%增至76.9%;建制县人口流出地区个数从1086个增至1175个,占比从74.8%增至80.9%。其中,地级及以上城市人口流出地区占比上升了20.2个百分点,远高于县级市、建制县。

分线看,二线城市人口流出地区个数占比从3.1%增至15.6%,三线城市从14.1%增至42.2%,四线城市从46.4%增至61.2%,五线城市从72.9%增至78.8%,六线城市从71.1%增至79.9%。一线城市目前整体保持人口持续流入,但北京、上海因严控人口近几年常住人口已开始流出。二线城市人口流出个数从1个增加到5个,占全部二线城市个数的比例从3.1%增至15.6%。三线城市人口流出个数从9个增加到27个,占比从14.1%上升到42.2%。四线城市人口流出个数从116个增加到153个,占比从46.4%增加到61.2%。五线城市人口流出个数从444个增加到480个,占比从72.9%增至78.8%。六线城市人口流出个数从801个增加到892个,占比从71.7%增至79.9%。其中,三线城市近期人口流出地区个数占比显著增加28.1个百分点,远高于二线的12.5、四线的14.8、五线的5.9、六线的8.1个百分点。

3.3 中国人口流动展望及启示:人随产业走,人往高处走

1)人口未来将持续向一二线大城市大都市圈及部分区域中心城市集聚,人口流入地区也是中国过去、当前及未来最具经济活力的地区。人随产业走,人往高处走是人口流动的基本逻辑,即为经济与人口的分布平衡,人口流动使得区域经济-人口比值逐渐趋近1,即区域之间的人均收入差距逐渐缩小。在工业时代,工业发展需要集聚,由此带动人口大规模从乡村向城市迁移。在后工业时代,因服务业发展比工业更需要集聚,所以在城市化中后期,人口主要向中心城市和大都市圈迁移。

从全球和美日等发达经济体人口流动经验看,人口向一二线大城市大都市圈及部分区域中心城市集聚的趋势不可逆转,未来这一趋势仍将持续,人口流入的地方也是中国过去、当前及未来最具经济活力的地区。当前中国多数大都市圈的核心城市虹吸效应仍然明显,但随着发展成熟将逐渐转为外溢效应主导,溢出资金、技术、产业、人口等,促进大都市圈内部的中小城市发展。

2)对房地产市场,把人口流入与置业需求上升直接关联的传统判断需进一步深化,人口结构年轻且常住人口、户籍人口、小学生三个数据均明显大幅增长的地区更优。在个体均质化及无户籍限购政策背景下,常住人口与户籍人口的购房需求相同,常住人口流入与户籍人口流入的含义一致,但现实生活中并非如此,常住外来人口收入较低、且受区域住房限购政策制约。并且,人口的年龄结构对购房需求也存在明显影响,从各国购房需求曲线看,20-50岁年龄人口一般是主力购房人群。因此,对购房需求的研究需要进一步深化,不仅要分析常住人口,还要分析户籍人口、小学生,还要分析年龄结构等。

3)深化推进户籍制度、土地制度改革,进一步消除人口自由迁徙的枷锁。尽管当前户籍制度改革深化推进,但大城市落户限制仍然明显,这限制人口向大城市集聚,不利于充分发挥集聚效应、推进服务业发展。近两年,在人口少子化老龄化、高质量发展、土地财政等背景下,针对人才、年轻人口的城市“抢人大战”火热展开,主要城市的户籍制度和公共服务资源对外来人口的包容性明显增强,但更重要的在于“抢人”之后通过发展产业和改善公共服务的“留人”。而且,低收入者对城市发展也同样重要,如果低收入者不足,城市生产生活成本也必将上升,对中高收入者也将形成制约(参见恒大研究院报告《城市“抢人大战”:高质量发展、大都市圈战略和土地财政》)。

现行土地制度对城市化形成明显制约。一是农民承包地、宅基地退出补偿机制缺乏,农民多不愿意无偿放弃相关权益,财产权利不健全。二是城市与农村的建设用地市场割裂,城镇住宅长期只能在国有土地上建设,高房价抑制城市化。根据自然资源部数据,当前农村建设用地高达19.3万平方公里、大量闲置,而城镇用地仅9.6万平方公里、资源紧张。

4)区域及城市发展规划安排、产业布局、土地供应等应顺应人口流动趋势,房地产长效机制最根本的是人地挂钩和金融问题,实现供求平衡和需求平稳释放。过去中国经济社会发展中存在的一个重要问题是公共政策试图控制大城市发展,在规划安排、产业布局、土地供应等多个方面采取了各种限制,但大多未达目标,反而造成了交通拥挤、公共资源紧张等大城市病、大城市集聚效率不能得到充分发挥、以及一二线城市高房价和三四线城市一度高库存等问题。2016年9月,原国土资源部等5部委联合发布《关于建立城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制的实施意见》,宣布推行“人地挂钩”,但其中的“人”为吸纳农业转移人口落户数量,并非常住人口增量。2018年3月,国务院办公厅印发《跨省域补充耕地国家统筹管理办法》和《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法》,土地资源可跨省配置,但当前跨省配置机制、价格仍为国家统筹、市场化程度不足,土地优化配置仍受制约。

(来源:金融界)

深圳上周新房成交量下滑 项目入市节奏加快

深圳上周新房住宅共成交338套,环比↓18.8%;面积共计35220平,环比↓18.7%。

深圳上周新房成交量下滑 项目入市节奏加快

深圳上周新房住宅共成交338套,环比↓18.8%;面积共计35220平,环比↓18.7%。

22小时前

深圳等五城实现不动产登记“跨省(城)通办” 目前已与30城签约

深圳、大连、青岛、宁波、厦门通过视频会议共同启动不动产登记“跨省(城)通办”战略合作。

深圳等五城实现不动产登记“跨省(城)通办” 目前已与30城签约

深圳、大连、青岛、宁波、厦门通过视频会议共同启动不动产登记“跨省(城)通办”战略合作。

22小时前

深汕合作区4宗地,10月29日将出让!总起始价1980万

9月29日,深汕合作区公告4宗地,3宗供应设施用地,1宗普通工业用地,计划10月29日出让。

深汕合作区4宗地,10月29日将出让!总起始价1980万

9月29日,深汕合作区公告4宗地,3宗供应设施用地,1宗普通工业用地,计划10月29日出让。

22小时前

宝安中学高中部改扩建项目规划获批!新增建面超2.8万平

近日,宝安中学(集团)高中部改扩建工程《建设工程规划许可证》及总平面图对外通告。

宝安中学高中部改扩建项目规划获批!新增建面超2.8万平

近日,宝安中学(集团)高中部改扩建工程《建设工程规划许可证》及总平面图对外通告。

22小时前

粤公网安备 44010602005421号

粤公网安备 44010602005421号